新闻中心

国家药品集采倒逼药企杀价 明星药价格降幅超9成

2020-08-25浏览次数:1860

中新网客户端北京8月24日电(记者 张尼)近日,采购规模达数百亿元的第三批国家组织药品集中采购产生拟中选结果,公示时间截止到23日。

此次,又有不少明星药品给出了“跳楼价”,让患者看到了真正的实惠。与此同时,在利润空间被一压再压的背景下,国内药企也在积极求生。

第三批药品集采来了!降糖药跌至每片不到一毛

近日,第三批国家组织药品集中采购产生拟中选结果。

据报道,本次采购共有189家企业参加,产生拟中选企业125家,拟中选产品191个,拟中选产品平均降价53%,最高降幅95%。

从药品种类来看,拟纳入56个品种、涉及300多个品规,治疗疾病种类涉及到恶性肿瘤、高血压、糖尿病、精神类疾病等。

与第二批国家集采相比,第三批采购规则也做了微调优化,最大可中选企业数量从原来的6家,进一步增加到8家。

根据20日公布的《全国药品集中采购拟中选结果公示》,此次集采共有55个品种采购成功,药品品种数量接近前两批之和。

除了药品品种数量远超前两批集采,此次药品的拟中选价格之低廉也引发关注。

以糖尿病常用药二甲双胍为例,此次集采中,二甲双胍片0.25g品规方面,重庆科瑞制药报出0.015元/片的价格,单片价格最低,降幅超过90%。

对于广大患者来说,这无疑是带来了真正的实惠。

复旦大学公共卫生学院教授胡善联接受媒体采访时评价称,第三次国家集采一次就有55种药物中标,对未来提高药企集中度,规范药品流通环节,建立医保药品的支付标准,改善医院用药目录,提高患者用药可及性,降低医疗费用起到了很大作用。

资料图:一位医生在给患者介绍药品。 王怡苹 摄

跨国药企“大撤退” 国内药企进入“价格厮杀战”

以往,不少跨国药企的原研药品种在国内市场占据主导地位,此前两批集采,外资企业的药价降幅一直都受到高度关注。

不过,本次集采,跨国药企却出现了集体“大撤退”现象,不少企业已“出局”。

从公示结果看,外资方面,仅有卫材的甲钴胺片、优时比的左乙拉西坦注射用浓溶液、辉瑞的利奈唑胺片等原研药中标。

以盐酸莫西沙星氯化钠注射液为例,根据wind医药库数据,2019年莫西沙星氯化钠注射剂国内样本医院销售额为9.13亿元,作为原研药厂的拜耳销售收入占比约为 96.08%。

但本次集采中,盐酸莫西沙星氯化钠注射液由天津红日药业与湖南爱科制药中标,原研药厂拜耳出局。其中,天津红日与海南爱科分别报价32.8元、35.27元。

“对于原研的品牌药来讲,他们如果跟国产的价格其实是跟不起的,因为一般会降到70%、80%,即使中了之后数量可能比较多,但是也没什么利润。”中国医药商业协会副会长、百洋医药集团董事长付钢在接受记者采访时分析。

与外资药企形成对比的是,虽然国内药企占据了绝对优势,但也进入了“价格厮杀战”。

此次集采,二甲双胍口服常释剂型(0.25g,0.5g)过评企业数达到29家,二甲双胍缓释控释剂型(0.5g)过评企业数有17家,竞争之激烈,超乎想象。

根据已公布的拟中选结果,仅盐酸二甲双胍缓释片(0.5g)就有天方药业、北京万辉双鹤药业、石药集团等8家企业中标。

其中,北京万辉双鹤药业的产品拟中选价格仅为0.78元,平均单片价格不到1毛钱,供应省份涵盖了内蒙古、黑龙江、上海、湖南。

资料图:自动售药机亮相成都高新西区合作街道合作路。安源 摄

三轮集采,医药行业正在经历洗牌

自2018年12月“4+7”个试点城市启动药品带量采购以来,药企已经经历三轮“洗礼”。

今年1月,国家医保局等五部门印发《通知》明确,第二批国家组织药品集中采购和使用工作不再选取部分地区开展试点,由全国各省份和新疆生产建设兵团组成采购联盟,联盟地区所有公立医疗机构和军队医疗机构全部参加。

此外,上述《通知》还提到,医保定点社会办医疗机构、医保定点零售药店可自愿参加。

随后,地方升级版的带量采购也相继出炉。

例如,近期,上海市医保局和上海市卫健委就联合印发《意见》,鼓励公立医疗机构在坚持质量优先、确保用量、保证回款的基础上开展带量、带预算的药品集中议价采购,优先选择未纳入国家和本市带量采购的药品,特别是价格异常药品(如价格明显高于同品种其它厂牌或价格明显上涨的),以及自费药等。

在业内看来,药品集采的扩围也意味着,对于国内药企来说,竞争将愈发激烈,国产仿制药躺着挣钱的“好日子”到头了,并且来得似乎比原来所有人的预期还要快。

付钢说,过去,很多制药企业,不管是外企还是国内的企业,有时一个企业研发了一个新药,就可以招两三千人的营销团队。销售费用占比过高。

显然,这样的运作模式已经无法再适应新的市场环境。

资料图:某药企自动化生产线正在生产中成药。 刘薛梅 摄

求生与共生,药企的出路在哪里?

无疑,中国的医药行业正在经历一场变革,而面对行业变革以及可能带来的洗牌效应,药企的未来出路在哪里?

创新当然是谋求新优势的不变法则。

以此次有多款药品中标的恒瑞医药为例,近年来,企业对研发的投入一直呈增加态势。

根据其2019年年报数据显示,2019年恒瑞医药累计研发投入38.96亿元,同比增长45.90%,研发投入占销售收入的比重达到16.73%。

对于大部分未中选的企业来说,除了加速创新,当务之急还要转战院外市场。不过,这么多品牌产品如何在零售市场继续释放价值,也是药企亟待破解的困境。

行业环境倒逼企业改革营销模式。付钢以百洋医药搭建的“商业化平台”举例说,“商业化平台”通过全渠道管理、多品类协同以及数字化营销,深入链接医疗机构、零售企业和工业企业,优化营销成本,提升营销效率和规范度。

“院外市场单个药企自建全国性销售团队成本太高,而这种商业化平台企业,好比高速公路,药企的产品就像一辆辆车,路上的车越多,成本就越低。”

付钢说,药企各自为战、靠几个产品支撑上千人甚至上万人的全国性营销团队已经不现实了,工业企业应该将所有的下游客户视为自身价值链条上的关键环节,积极展开合作,寻求共生共赢。(完)

编辑:康彦龙 责任编辑:刘亮

关键词: 集采 莫西沙星 国家医保 药品 冷链物流 生鲜 冷冻 冷链温控 药品温控 食品温控 疫苗温控 冷藏运输 药品冷链运输 疫苗冷链运输 食品冷链运输 温控定位 智慧农业 智能水产 冷链温控 冷库温控 冷库监控 车辆监控 车辆调度 冷藏车温控 车载无线视频 OBD WMS TMS 北斗定位

联系我们

- 电话:(86-21)51876373

- 传真:

- 邮箱:GPS@SHGPS.COM

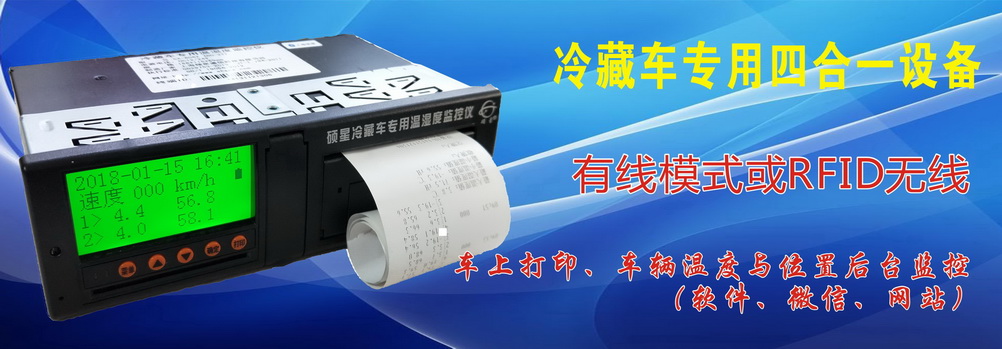

医药用硕星冷藏车专用温温度监控仪-SX-606X(BD-T)疫苗运输温控的可靠保障

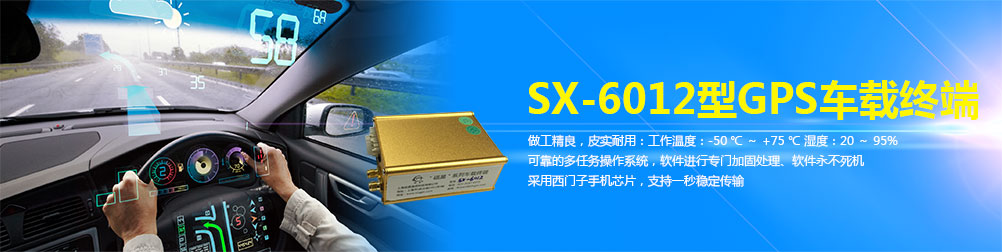

医药用硕星冷藏车专用温温度监控仪-SX-606X(BD-T)疫苗运输温控的可靠保障 车载便携式温控定位仪SX-G39

车载便携式温控定位仪SX-G39 硕星冷库温湿度冷库监控系统SX-LCXX

硕星冷库温湿度冷库监控系统SX-LCXX

沪公网安备 31010402001321号

沪公网安备 31010402001321号